疲労の原因は脳にある

疲労とは生体アラームのひとつ

病院では、多くの患者さんが様々な理由で「疲れ」を訴えて来院しますが、疲れだけを訴えて来院する患者さんはあまり多くはありません。風邪や糖尿病などの生活習慣病や、うつ病など、疾病を伴って始めて、治療を求めるケースがほとんです。「疲れ」だけを訴えて病院に行く人がほとんどいないにもかかわらず、実は日本は「疲労大国」なのです。文部科学省の疲労調査班が2004年に行った疫学調査では、日本人の約60%が何らかの疲れを感じていることが判明しています。さらには、「半年以上疲労が持続して悩んでいる」人が40%近くも存在するという報告もあります。

過労死『KAROSHI』は英語としてそのまま伝われており、2002年からはオックスフォード英語辞典のオンライン版に掲載されています。そほど日本人には「疲労」が浸透しているにもかかわらず、まだ疲労の原因やその科学的メカニズムはほとんど理解されていません。そこで、ここでは、疲労とは何か、最新の抗疲労研究の結果から現代人の疲労の本質である脳疲労のメカニズムを探ってゆき、そして科学的根拠に基づいた脳疲労の解消法を見ていきましょう。

「疲労」とは

健康な人の「疲労」とは、日本疲労学会で「一般に運動や労力などの身体作業(運動)負荷あるいはデスクワークなどの精神作業負荷を連続して与えられたときに見られる、身体的あるいは精神的パフォーマンス(作業効率)の低下減少」と定義されています。

「パフォーマンスの低下減少」とは本来の能力を発揮できない状態であり、具体的には「思考力が低下する」「刺激に対する反応が鈍くなる」「注意する力が衰え、散漫になる」「動作が緩慢になる」「行動のリョウが低下する」という変化であり、さらには「頭痛がする」「目がかすむ」「腰が痛い」「肩こりが起こる」などの症状を言います。誰しも思いあたることでしょう。

文部科学省の研究班(科学技術振興調整費による疲労研究班 生活者ニーズ対応研究「疲労および疲労感の分子・神経メカニズムとその防御に関する研究」)の報告によると、2004年に大阪市近辺住民男女2742名を対象にした疲労に関する疫学調査では、疲労感を自覚している人の割合は約60%で、その50%超(全体の39%)が「半年以上続く慢性疲労に悩んでいる」、更にその半数近くが「疲労によって以前に比べ作業能力が低下して十分な作業ができないと感じる」という結果が出ました。これは、「日本の就労人口を8000万人とすると、うち3000マン人を超える人が半年以上に及ぶ疲労を覚えている」と試算できます。同時に、慢性疲労とは別の病態である「慢性疲労症候群」の診断基準を満たす人も0.3%存在していました。( 慢性疲労症候群 については後程詳しくご説明します)

「疲労」とは、医学的には、「痛み」「発熱」と並んで人間の生体アラートの1つと考えられています。つまり、「これ以上、運動や仕事などの作業を続けると体に害が及びますよ」という警報です。人は痛みや熱があると休息しようとしますが、もしそれらの警報を発することができなければ、死に至るまで作業を続けてしまう恐れがあります。その危険を回避するために、痛みや発熱と同時に疲労という警報を発して、それ以上の活動を制限するように働いています。疲労とは、生物が生命を守るために身体の状態や機能を一定に保とうとする働き、「ホメオスタシス(恒常性)」のひとつなのです。

疲労はアラームである以上、通常、疲労感をもって自覚します。ただし、アラームが効かない状態、つまり疲労感を覚えることができずに運動や仕事の負荷作業を連続して行ってしまうと、過重労働で重篤な病気、また過労死に繋がることがあります。なぜアラームが効かなくなるのか、その詳細は後述しますが、その前に、このとき疲労はどこに蓄積されていくのか、先に詳しく見ていきましょう。

運動疲労の正体は脳だった

疲労やストレスの蓄積は、免疫力を低下させること、また、生活習慣病の発症リスクを高めることが多くの研究で知られています。近年の高齢化で、医療費削減の円からも生活習慣病などの予防医療の意義が唱えられ、疲労に対していかに対処するべきか、過労に陥らないための方策などについて、具体的な科学的知見が求められています。

世界的に見ても疲労の研究の歴史はまだ浅く、1984年にアメリカのネバダ州で前述の「慢性疲労症候群」の患者が発見されたのを機に、日本では1991年に厚生省(現・厚生労働省)がこの病態の対策として研究班をスタートさせたのが始まりです。そして1999年にこの研究班を文部科学省が引き継ぐ形新たな研究班を発足、2003年に大阪市立大学と大阪市、医薬品と食品メーカー18社、総合科学研究所が産官学で連携し、「抗疲労プロジェクト(正式名称:疲労定量化及び高疲労食薬開発プロジェクト)」を立ち上げました。その後、文部科学省は大阪市立大学を日本における疲労の最先端研究拠点に定めています。

日本は疲労大国であるがゆえに、疲労の研究はいまや世界トップクラスの水準となっています。大阪市立大学大学院医学研究科は「国際疲労研究センター」「抗疲労食薬開発センター」「疲労クリニカルセンター」を設置して、日本の疲労研究の代表的機関となり、同大学院の取り組みは疲労研究の期間拠点として世界の医療界から注目されています。

このようにまだ新しい研究分野ですが、抗疲労プロジェクトのテーマである、疲労の蓄積度合いの計測、すなわち疲労の定量化する試みは、着々と進んできました。抗疲労医薬や食品、具体的な疲労回復法を開発するうえで、疲労の定量化方法の確立は不可欠です。(疲労やストレスが生活習慣病などの疾病にどう影響するかの研究は広く多くなされていますが、疲労そのものは個人の主訴という主観的な側面で診断せざるを得ない状況が長く続いてきたため)

疲労の定量化のためにはまず、疲労の必須症状である「身体的あるいは精神的パフォーマンスの低下減少」がどの部位にどの程度及んでいるのかを評価する必要があります。人のパフォーマンスの低下減少は、唾液、悦駅、尿、ホルモンなどの変化を整体情報として検出、定量化することができます。

そこで、計96名の健康な人を対象に、4時間の運動負荷あるいは4時間の精神作業負荷をかけて、運動時あるいは精神作業時に実際、どこにどれだけの疲労が生じているかを計測する負荷試験の結果を見ていきましょう。試験では、自律神経機能検査あ作業能力テストなどの生理的な疲労バイオマーカー(検査値や診断データなど、身体の状態を客観的に測定し、評価するための指標)をはじめ、血液・唾液中からの生化学的あるいは免疫学的疲労バイオマーカーなどを駆使し、筋肉や肝臓、腎臓などの内臓組織、血液、呼吸組織などのダメージを測定しました。

その結果、スクワットやボクシングなど、筋肉を挫滅させる一部の激しい運動をのぞいて、自転車こぎやジョギング程度の有酸素運動では筋肉はほとんどダメージを受けていないことが明らかになりました。例えば、うさぎ跳びなど筋肉を傷めつける激しい運動をした際には、筋肉がダメージを受けて筋細胞から逸脱した酵素、CKP(クレアチンホスホキナーゼ。体内でのエネルギー代謝に関わる酵素で、骨格筋・心筋・平滑筋・脳などに多く存在)や、LDH(乳酸脱水素酵素)が増加します。しかしゴルフや水泳では、有酸素運動の疲労感は同じように自覚するものの、これらの酵素の上昇は顕著ではありませんでした。つまり、運動時の疲労と筋肉のダメージとは必ずしも相関するわけではなかったのです。

この試験結果から、運動時に疲労が実際に生じているのは筋肉などの抹消組織が主ではないことが分かりました。では、運動時に最も疲れるのはどこか。その答えは、実は脳そのものにあったのです。

例えば、1時間程度のジョギングをした際の疲労について考えてみましょう。ジョギングは貸しだけでなく上肢を含めた全体で筋肉を使います。しかし、筋肉は何キログラムもある丈夫なもの。ジョギング程度では筋肉自体を傷めることはありません。しかし、ジョギング中、筋肉以上に1秒たりとも休むことなく動き続けているものがあります。それは、心拍と呼吸です。そしてご存じのように、呼吸は横隔膜や肋間筋などの呼吸筋、心臓は心筋によって動きますが、それぞれ勝手に動いているわけではなく、呼吸と心拍は決して一定ではなく、運動強度や体調に応じて、身体が求める酸素必要度を秒単位で計算し、呼吸・心拍の速度や大きさを調節しています。人がひとたびこの調節を怠ると間違いなく数分以内に死んでしまうことでしょう。その調整つを司っているのが、脳の中にある「自律神経の中枢」です。

「自律神経の中枢」では、身体が正常に安定した状態を保つために、24時間、休むことなく秒単位で心臓や横隔膜などあらゆる機関や組織に指令を出し続けます。また、体温に関しても身体の状態と外界の変化に合わせて発汗などで調節しています。

特にジョギング中は速度や傾斜などによって体にかかる負荷も秒単位で刻々と変化することから、「自律神経の中枢」もフル回転で、心拍、呼吸、体温を調節しなければなりません。身体にかかる負荷が大きければ大きい程司令塔である「自律神経の中枢」への負荷も増大します。この「自律神経の中枢」の疲労こそが運動疲労の正体なのです。

「疲労」と「疲労感」は別の現象

疲労とは何かを科学的に理解するにあたり、もう一つ重要な点があります。それは、「疲労」と「疲労感」は全く別の現象である、という点です。

例えば、何時間も残業でデスクワークを続ける。マラソン大会で完走する、早朝からごフルをするなどの場面を想像してください。どの行為も疲労が蓄積することは明らかであり、行為の時間が長くなるほどに刻一刻と疲労感を覚えることと思います。しかしながら、残業をして上司に褒められた、マラソン大会で目標の順位より上位に入った、ゴルフで高スコアが出たなどの良い結果が出た場合、「疲労感が吹っ飛んだ」という経験は誰しもあるのではないでしょうか。

人は実際には疲労を起こしていても、それを感じるのは脳であるため、脳の複雑な働きによって疲労感を覚えないことがあります。物理的な疲労の程度と、主観的な疲労感は一致しないことが多々あるのです。

ではなぜ、疲労と疲労感にギャップが生じるのでしょうか。

疲労を起こすのは、主に脳内にある自律神経の中枢でした。そして、「疲労した」という情報を収集して「疲労感」として自覚させるのは大脳の前頭葉にある眼窩前頭野という部位であることが分かっています。関西福祉科学大学の田島正貴講師らのグループは、抗疲労プロジェクトが開発したATMテスト(Advanced Trail Making Test, 視覚深索反応課題。ディスプレイに掲示した数字を早く正確に聞き手の人差し指で検索、時間や正誤で測定)を行い、被験者の局所脳血流量の変化をPET検査(Positive Emission Tomography, 陽電子放射断層撮影)で検証して、「眼窩前頭野は疲労を感知する神経回路において中心的な役割を有する」ことを突き止めました。

つまり、疲労が起こるのは主に自律神経の中枢(視床下部と前帯状回)、その疲労を自覚するのは眼窩前頭野とそれぞれ部位が異なるのです。

過労死をするのは人間だけ。達成感のある仕事が過労死を招く

過労死をするのは人間だけ、という事実をご存じでしょうか。

疲労感は生体アラームの1つであり、脳が疲れて脳がそれを感じていること、それゆえに疲労と疲労感とは別の現象であると先ほど述べました。

そこで問題になるのは、疲労感が生体アラームとして効かなくなり、疲れが積み重なっているにもかかかわらず、それを感じなくなることです。これは、人体にとって最も危険な状況です。仕事に生きがいを感じて休む間もなく忙しく働くビジネスパーソンにこそ、その危険は高いといえます。

では、なぜ人は疲労感という生体アラームが効かなくなるのでしょうか。

それは、他の動物には見られないほどに発達した前頭葉が原因です。前頭葉は、「意欲や達成感の中枢」と呼ばれ、人間の進化にも大きく貢献してきました。ただ、人ではあまりにも前頭葉が大きくなったために、眼窩前頭野で発した疲労感というアラームを、意欲や達成感で簡単に隠してしまうことがあるのです。研究者はこの現象を「疲労感のマスキング」と呼び、一般的には「隠れ疲労」「疲労感なき疲労」と呼び警鐘を鳴らしています。

一方、前頭葉が小さい他の動物、例えばライオンは獲物を追いかける時、どれだけ空腹であっても疲労感を眼窩前頭野で自覚したらアラームに従って追いかけるのをやめます。前頭葉が発達していない人以外の動物では、意欲や達成感より疲労感というアラームを優先して行動するのです。それゆえ、人以外の動物では過労死することは無いというわけです。

これまでの過労死の研究から、日頃から仕事にやりがいや達成感がある、あるいは上司や同僚からの賞賛、昇進といった報酬が期待できて楽しく仕事をしている時ほど過労死のリスクが高いことが分かっています。楽しく仕事をしている時ほど「疲労感なき疲労」が蓄積されやすく、休まずに仕事を続けることで疲労は脳と身体を確実にむしばみ、果てには過労死に至らしめるのです。

同じ現象は運動時にも見られます。ランナーズハイという言葉を耳にしたことがあると思います。長い距離を走るトレーニングを続けている時、あるポイントを超えるとそれまでの辛さが消え、高揚感に変わる現象をいいます。そのとき脳内では、エンドルフィンやカンナビノイドといった物質が分泌されます。これらの物質は、疲労感や痛みを消すために防御的に分泌され、その結果、多幸感や快感に似た感覚が引き起こされるのです。これが疲労感のマスキン作用です。

疲労感がマスキングされたまま激しい運動を続けていると、脳にも、心臓などの体の部位にも、疲労が蓄積します。エンドルフィンやカンナビノイドは、脳内麻薬といわれるように、疲労感をマスクしますが、決して疲労を軽減するものではありません。その点でも、ランナーズハイの状態はたいへん危険といえます。

厚生労働省発表の2014(平成16)年度「過労死等の労災補償状況」によると、過労を原因として脳や心疾患、精神障害を患って労災を申請した人は、年間774人にもなります。疲労感のマスキングが脳疲労を蓄積させ、過労による重篤な病気や死亡の被害を増加させています。昇進や評価を得て達成感や充足感を覚えた時、実のところ、ここしばらく脳や体を酷使していなかったか。本当は疲れていないか。少しでも何らかの疲れのサインは出ていないか、と自らを慎重に判断、観察する必要があります。

「飽きた」は脳疲労の最初のサイン

体のどの部位に負荷がかかっても、疲労するのも疲労を感じるのも脳であることはお分かりになったと思いますが、次に疲労の実態を追及するには脳そのものの疲弊についても考える必要があります。

現代人が1日に触れる情報量はインターネットやスマートフォンの普及で著しく増加しています。江戸時代なら近所の情報だけで不自由なく暮らせたはずですが、現代社会では、世界情勢や国内の政治・経済から、いま流行っているドラマやヒット曲に至るまであらゆる情報が日常生活に求められています。

総務省が2009(平成21)年度に日本で流通している情報量を測定した結果、1日でDVD約2.9億枚にも達するという結果が出ました(出所:「我が国の情報通信市場の実態と情報流通量の計量に関する調査研究結果・平成21年度情報流通インデックスの計量」情報通信政策研究所 平成23年8月発表)。いまやスマートフォンさえあれば、指先ひとつで瞬時に海外出張中の同僚ともコミュニケーションが取れる時代ですが、それはすなわち、数えられないほどの大量の情報処理を常に行っていると言うことを意味します。

長時間のデスクワークやパソコン作業などで脳を使い続けると、こめかみのあたりが重くなる、頭がぼんやりする、肩がこるなど、身体の部位に何らかの症状が現れると同時に、飽きたという感覚を覚えることがあるでしょう。それはまさに脳が発する疲労のアラームですが、このうち、

長時間のデスクワークやパソコン作業などで脳を使い続けると、こめかみのあたりが重くなる、頭がぼんやりする、肩がこるなど、身体の部位に何らかの症状が現れると同時に、飽きたという感覚を覚えることがあるでしょう。それはまさに脳が発する疲労のアラームですが、このうち、「飽きた」という感覚は、脳そのものが疲弊して来ているという警告として注目する必要があります。

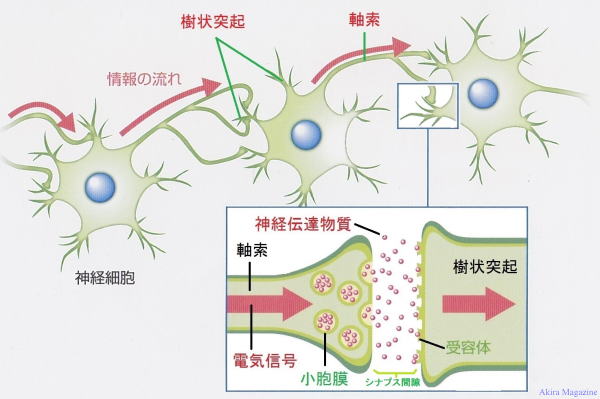

脳は千数百億個を超える神経細胞(ニューロン)の塊です。1つの神経細胞は1000個以上の他の神経細胞とつながり、複雑な神経回路を張り巡らせています。

デスクでパソコンを使い続けるなどの作業を長時間行っていると、脳のある一定の神経回路に負荷が集中することになります。腕やヤシなどの体の部位で同じ動きを反復しているとそこがだるく感じてくるように、脳の1つの神経回路を繰り返し使っているとその部分の神経細胞が「酸化ストレス」にさらされ、「もうこれ以上、この神経細胞を使わないでくれ」という信号を発します。これが「飽きる」という感情になって表れるのです。

ゆえに、「飽きる」、「疲れる」、「眠くなる」は脳疲労の3大サインといわれています。

高速道路で長時間、自動車の運転をしていると、「飽きた」というシグナルが脳から早々に発せられます。直線が続いて信号もない高速道路での運転は極めて単調な作業であり、脳の同じ神経回路を使い続けがちだからと考えられています。そんなときはさっとサービスエリアに入ってコーヒーを飲むなどして休息を取ればいいのですが、気分転換や休息をしないで運転を続けていると眠気や判断ミスなどが起こり、交通事故のリスクも高くなります。

つまり脳疲労のサインである「飽きる」を無視して作業や仕事を続けていると、特定の神経回路が疲弊して機能が低下し、やがて頭がぼうっとする、全身がだるいなどの症状があらわれるようになり、作業効率が低下することになります。仕事でも運動でも何かの作業中に「飽きてきた」と感じたら、それは疲労のサインだと感じとって、休息をとる、気分転換をはかるなどしてから別の作業を行い、脳の疲労を和らげるよう習慣づけることが大切です。そのことは、作業の能率を向上させることに繋がります。

同じ作業の繰り返しは脳の作業効率を低下させる

さて、「飽きた」という疲れの兆候が表れると脳の情報処理能力が下がると述べましたが、その仕組みを知るためには、脳がどのように情報を伝えているかを理解しておく必要があります。

脳を構成している神経細胞は、電気信号(活動電位、インパルス)では他の神経細胞に興奮(情報)を伝えています。神経細胞と神経細胞はみっちゃくしているわけではなく、10万分の2mmほどの狭い拭きまを隔てて接続しています。この接続部を「シナプス」と呼びます。神経細胞の末端まで電気信号が届くと、神経伝達物質(アセチルコリンやノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミン、ギャバなど)がシナプスに分泌されます。それを隣の神経細胞が受け取ると再び電気信号となり、興奮が情報として伝達されていきます。

神経細胞と神経伝達物質

神経細胞の状態には活動状態(オン)になるか、あるいは休息状態(オフ)になるかのどちらかしかなく、神経細胞がオフからオンへと移行するには、電気信号がある一定の「閾値(限界値)」を超えることが条件になります。「閾値」とは、興奮を起こすために必要な最小限の刺激の大きさの事です。「閾値」未満の刺激では何の反応も起こらないのですが、「閾値」を少しでも超えると特定の反応が起こります。

「閾値」は同じ神経細胞ばかりを使って疲れが溜まってくると上昇するという特性があります。「閾値」が上昇するということは、オフからオンへ切り替えるために要する刺激の量が増える事を意味します。神経細胞が疲弊して刺激に鈍感な状態になると素早い興奮の伝達、つまり情報処理が行えなるため、脳全体の作業効率が低下するのです。これが脳が疲弊する原因の一つです。

また、一度「閾値」が上昇してしまった神経細胞は、暫く刺激が全くいかない状態にしなければ、元の敏感な活動状態に戻りません。自動車の運転を例に取りましょう。長距離ドライブをするとき、1時間ごとにサービスエリアなどで5分の休息をとる場合と、3時間走ってから15分の休息をとる場合を比べてみると、どちらが脳に疲労をためにくいと思いますか?

もうお分かりだと思いますが、どちらの場合も3時間当たりの休息は同じ15分ですが、1時間ごとに5分の休憩を入れた方が「閾値」の上昇が抑えられ、脳の情報処理能力の低下を防ぐことができます。3時間連続して休みなく運転を続けた場合は、「閾値」が上昇するため、15分程度の休息をとっても、1時間に5分ずつ3階の休息を取った時ほどには回復しないのです。

結論として、仕事も自動車の運転も、「飽きた」と感じる前に早めに休息をとると、「閾値」が低めの状態でキープされ、脳全体のパフォーマンスの低下を未然に防ぐことが可能です。

脳は大きく3つのブロックから成る

脳疲労のメカニズムについて理解を深めるために、ここで、脳の機能について確認しましょう。脳の構造はかなり複雑と言うことは知られていますが、領域や部位によって担う機能はそれぞれ異なりながらも影響しあっていると考えられています。

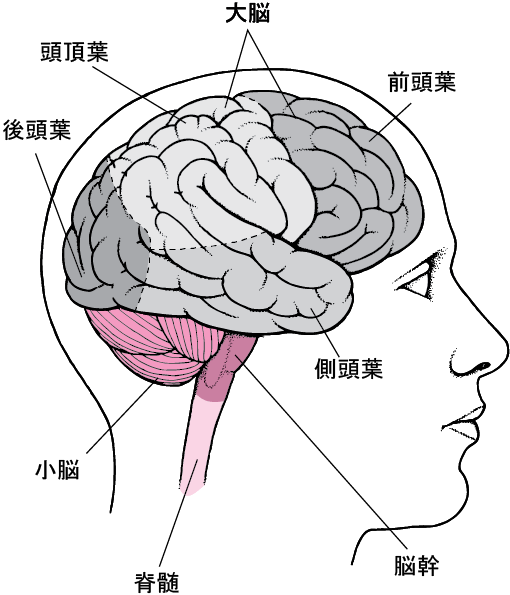

神経細胞の塊である脳波大きく分けて「大脳」「小脳」「脳幹」という3つのブロックから構成されています。このうち脳のおよそ80%を占めているのが大脳です。言葉を話す、情報を処理する、記憶する、学習する、思考する、手足を動かすなどを司る部分であり、一般には、脳というとこの大脳を意味します。大脳は人類が直立二足歩行をするようになり、重力に対して骨が垂直に並んで重たい頭部を支えられるようになってから、休息に発達した部分だと考えられています。大脳はさらに主に4つのエリアに分けられており、機能は次のようにまとめられますが、それぞれ独立して働いているのではなく、相互に連結されて大脳として機能しています。

【前頭葉】 大脳半球の中心を左右に走る溝より前方の領域。頭で言うと額の奥付近にある。思考する、創造する、言葉を話すなど高次の知的機能を担う「前頭前野」、身体を動かす、運動する機能の「一次運動野」「運動前夜」にわかれる。一般に、前頭野といえば前頭前野を指すことが多い。「脳の中の脳」とも呼ばれる。人間の芯かと科学の発達を支えてきた意欲や達成感の中枢でもある。疲労感を感知する「眼窩前頭野」はここにある。

【頭頂葉】 大脳半球の中央頂部。頭の当店付近にある。空間の認識、皮膚感覚、味覚、計算などの機能を担う。他の3領域に比べて機能が不明な点が多い。

【側頭葉】 大脳半球の側面。耳に近い側頭付近にある。聴覚と深くかかわり、音を聞く、言葉を理解する、色や硬帯を判断するなどの機能を担う。

【後頭葉】 大脳半球の後部。後頭部付近にある。視覚や色彩の認識を担う。

大脳の中心には左右をわける深い溝があり、右側を右脳、左側を左脳と呼びます。右脳は直観的な情報処理、左脳は理論的な情報処理に優れているといわれています。しかし、直観力に優れてた人は大脳の右側が発達して大きくなっているとか、理論派は大脳の左側が発達して大きくなっているというわけではありません。脳の機能の使い方、いわば学習や習慣の違いで特徴的な分野が表出すると考えるべきでしょう。

次に「小脳」は大脳の下部にあり、脳全体の十分の一ほどの大きさです。小脳は知覚と運動機能を統合していて、運動やバランス感覚の調整などを担っています。人が倒れないでまっすぐに歩く、走る、自転車に乗るなどの運動が可能なのは小脳の働きによります。深酒をすると千鳥足になるのは。アルコールが小脳を麻痺させて、運動とバランス感覚がうまく調整できなくなるからです。

「脳幹」は延髄、橋(きょう)、中脳、間脳(視床、視床下部)の総称であり、呼吸、睡眠、食欲、性欲などを司り、生命を維持するための機能を担います。自律神経の中枢は、この脳幹の内の間脳の視床下部にあります。

では、大脳、小脳、脳幹という3つのブロックの内で、脳疲労を起こしやすいのはどこでしょうか。

高次機能を司る大脳は、仕事中、膨大な情報処理を行います。その点で最も消費の激しい部位であり、神経細胞がさびやすい場所でもあります。ただ、大脳はそれぞれ役割分担があり、機能が局在化されているものの、疲弊すると周囲の神経細胞が代わりに働いてくれるため、疲労は分散されることも多いのです、その点で、疲労を最も起こしやすいのは、実は脳幹の間脳にある、自律神経の中枢の「視床下部」と、左右大脳半球間の信号を伝達する「前帯状回」と呼ばれる部位なのです。次の自律神経の中枢に脳疲労が溜まりやすい理由についてみていきましょう。

最も疲れているのは自律神経

自律神経とは、呼吸、消化吸収、血液循環、心拍数といった生体機能を調整している神経のことです。人の臓器、皮膚、血管、汗腺などほとんどすべての器官は自律神経の関与を受けています。その中枢は、脳幹に位置する間脳の視床下部と前帯状回にありますが、更に、視床下部の上部にある「大脳辺縁系」(大脳の一部の領域で、喜怒哀楽などの情動、意欲、記憶などに関係するとされます)の働きも視床下部に影響を与えていると考えられます。

人は無意識に呼吸し、空腹になると食事を摂り、消化器で食べたものを消化し、栄養を吸収して、気温の変化に関わらず体温を一定範囲内に保ちます。これらの生体活動にはすべて、自律神経の働きがかかわっています。運動をする、お風呂に入るなどすると体温は上昇しますが、放置すると体温が過度に上昇して身体を構成するタンパク質が変成して生体機能が停止してしまいます。そうしたことを避けるために、自律神経は血管を開いて血液循環を促し、発汗の効果で気化熱を奪って体温を下げようとします。こういった生体機能の調整は、自律神経によって1000分の1秒単位で行われています。

睡眠中でも安静にじっとしてる時でもこの機能は活動し続けるため、自律神経は生命が続く限り働くことになります。

自律神経には交感神経と副交感神経の2系統があります。

交感神経と副交感神経は臓器や皮膚、血管などの器官を双方でコントロールしており、これを「二重支配」と呼びます。さらに交感神経と副交感神経は正反対の役割を担って拮抗的に働くため、これを「拮抗支配」、また一方が活発に活動している時はもう一方の活動は抑制されるので「相反支配」とも呼ばれています。

交感神経は体を活動的にする働きがあり、心拍数や血圧、体温を上げ、血流をセーブして消化吸収を促進します。このように交感神経と副交感神経がコンビを組むことで、心拍数、血圧、体温、呼吸といった生存に関わる機能を一定範囲内に保ち、体内環境を安定的に維持するホメオスタシス(恒常性)が可能になっているのです。

こう聞くと、交感神経と副交感神経という2本の神経ラインが全身に張り巡らされているように思えますが、そのような神経ラインはありません。

視床下部と前帯状回にある自律神経の中枢には神経細胞が集まっており、そこに交感神経と副交感神経が働く割合を決めるしスイッチがあるとイメージしてください。緊張している時には交感神経が優位になるように、休息時には副交感神経が優位になるようにスイッチが入ります。

前述の「抗疲労プロジェクト」の実験などで、激しい運動時に起こる疲れは、運動で酷使しているはずに筋肉そのものの疲労ではなく、多くは脳疲労であること、その脳疲労は自律神経にのh牢に起因していることが判明しています。

運動を続けていると生体機能を調整している自律神経に疲労が蓄積するためホメオスタシスが働き、あたかも筋肉疲労を起こしたかのようなシグナルを出して運動をやめさせようとします。それが肉体的な疲労として自覚されます。

我々は日常で疲れを感じると、「今日の会議では精神的に疲れた」「肉体疲労がキツイ」などとよく言いますが、その疲労はどこから来ているのか、どこが疲れているのかを突き詰めると、自律神経の中枢がある脳にその源があるのです。

皆さんは疲れが溜まったらどのような症状が現れますか。

頭痛がする、めまいがする、音や声が遠くに感じる、耳鳴りがする、体温調整が上手くいかなくなって火照る、バランス感覚を失ってふらつきやすくなる、血圧が変動するなど、様々な症状を経験したことがあるはずです。このような疲労が築盛した際に出現する症状こそ、まさに自律神経失調症の症状なのです。

つまり、疲労で出現する症状の多くは、自律神経にダメージを受けた時の状態と一致しているわけです。このことからも、疲労が自律神経の疲弊(だえーじ)で起きていることがお分かりいただけると思います。自律神経は人が健康に生きていくために最も重要な器官の1つです。疲労の蓄積が激しいなど自律神経に何らかの変調が起こると、質の高い睡眠が得られなくなったり、心拍コントロールが困難となって心筋梗塞などのリスクも高まります。

疲労が蓄積すると視野が狭くなる

始めの方で、「飽きた」はの疲労の最初のサインで、「飽きる」という疲れの疲労が表れると脳の情報処理能力が下がると述べましたが、「飽きる」というサインを無視すると、次には「疲れる」「眠くなる」というサインが出て来ます。疲労を警告するにあたり、「疲れる」という感覚の前に「飽きる」というサインが先に出てくるのも、人の生体に備わった防衛システムなのです。

「飽きる」「疲れる」「眠くなる」は脳疲労のサインです。この3大サインを無視して作業を続けていると、次には「視野が狭くなる」という症状が現れることが分かっています。目で見て気付く、見つけることができる範囲を、「周辺注意力視野」と呼びますが、この周辺注意力視野が狭くなってくるのです。

なぜ脳疲労がたまると周辺注意力視野が狭くなるのか。その根本的な理由は、人の脳は視覚から90%近くの情報を得ているという点にあります。

視覚からの情報はそれ程に量が多いため、当然、脳に対する負荷は大きくなります。そこで脳疲労がたまり始めると、脳が周辺注意力視野を狭めて視覚情報の量を意図的にコントロールして減らそうとするホメオスタシスが働きます。

目を閉じれが視覚情報はシャットアウトできますが、日常生活で目を閉じな無意識のうちに周辺注意力視野を狭くして、流無意識のうちに周辺注意力視野を狭くして、流入する視覚情報の量を効率的に低減させて脳疲労を抑えようとするのです。

さきほど、自動車の運転お礼を出しましたが、自動車の運転では本来、周辺注意力視野を広くするべきです。真正面だけではなく、隣の車線を走る自動車、対向車、後続車、バイク、歩行者といった周囲の働きにも常に注意を向けておく必要があります。とこrが、長時間の運転や睡眠不足に寄脳疲労から周辺注意力視野が狭くなると、注意力を前方にフォーカスしようとします。その結果正面にばかりちゅういをむめることになり、甲三転での対向車や右折や歩行者の急な飛び出しなどに気付くのが遅れ、事故を起こす危険度が高くなります。つまり、脳科学の観点からも、「疲労を感じている時に自動車を運転するのは危険だ」ということになります。運転中に運転に飽きたら視野が狭くなっているかもしれません。飽きたと感じたら疲労が蓄積されていると判断し、速やかに休息をとる必要があります。

眼精疲労の原因は自律神経にある

前述のように脳に入る情報の90%近くは、目を介して視覚情報として入ってきます。ITを活用しているビジネスパーソンには、デスクワークで1日中パソコンやタブレット端末とにらめっこするのがルーティンになっている人も少なくないでしょう。すると頻繁に目の疲労を覚えるはずですが、この疲労の原因も、目の細胞の損傷によるものでは無く、自律神経の疲労です。しばらく休むと回復するようなら案じる必要はないと思われますが、かすみ、充血、だるさといった、目の症状に加えて、倦怠感や頭痛など、他の部位にも症状がでてくるようなら、かなり疲労が蓄積していると考えるべきです。なぜなら眼精疲労に陥っている可能性もあるからです。

医学的には、疲れ目と眼精疲労は区別されています。休息を取れば回復する場合が「疲れ目」で、休息や睡眠をとっても目の痛みやかすみ、充血、まぶしさなどに加えて頭痛、肩こり、吐き気、めまいなどの症状が残る、一時的に回復しても症状がぶり返して治療が必要な状態を「眼精疲労」といいます。

目はパソコンをみる時のように近くにもピントが合いますし、遠くの山々にもピントを合わせることができます。このように自由自在にピントを合わることを可能にしているのが、目のレンズに相当する水晶体の両端についた、毛様体筋という筋肉です。毛様体筋が縮むとレンズが厚くなって、近くにピントが合い、緩むとレンズが薄くなって遠くにピントが合います。こうしたピントをコントロールしているのも、自律神経です。交感神経が優位になると毛様体筋が緩み、レンズが薄くなって遠くにピントがあいます。また、副交感神経が優位にあると毛様体筋が緩み、レンズが厚くなって近くにピントが合います。

自律神経と目のピント合わせの基本的な関係は、ヒトが野生の環境に暮らしている時に確立した仕組みと考えられています。交感神経は緊張時や攻撃時に優位になり、副交感神経はし感じや休息時に優位になります。ヒトが野生動物と暮らしていた頃は、いち早く外敵や獲物を発見するために緊張時は交感神経が優位になって遠くに焦点をあわせていました。それ以外の、緊張して遠くを監視する必要がない時には、副交感神経が優位になって休息し、食べ物や仲間など近くにピントを合わせていたと推測されています。目の解剖学的構造も、交感神経優位では遠くに焦点が合う様に設計されています。

しかし、眼精疲労に悩んでいるビジネスパーソンは、野生の環境で暮らしている時とは正反対の状況に身を置いていま。仕事をしている時は、緊張感で交感神経がゆういになっており、交感神経は遠くに焦点を合わせようとしますが、デスクわーうではパソコンやタブレット端末など近くに焦点を合わせる必要があります。近くにピントを合わせる時は、本来、副交感神経が優位になるはずのため、自律神経のように矛盾が生じます。

そんな状態が長く続くと、自律神経の中枢が疲弊し、それが眼精疲労として表出します。眼精疲労とは「自律神経を混乱させて、疲労させるような真似をやめなさい」という自律神経の中枢からのアラームです目薬をさしたり、ホットタオルで目を温めたりすると「疲れ目」なら症状は改善するかもしれませんが、眼精疲労は解決しないため、しばらくするとまた目に疲れを感じます。デスクワーク中は頻繁に席を立って休息をとり、遠くの景色を眺めるなどしてできるだけ交感神経と副交感神経のバランスを取る必要があるのです。

集中力を高めるのは危険な行為

勉強は仕事で脳が疲労すると、「飽きる」というサインが最初に出ると述べましたが、その際に「集中力を高めなさい」というアドバイスをする人がいます。しかし、これは科学的に考えて間違ったアドバイスです。というのも、「集中する」という行為は、同じ神経回路ばかりを使う事を意味するからです。前述の通り、同じ神経回路を使う事になる、「集中する」行為は、むしろ疲労を蓄積させることになります。

それに、例えば野生で暮らす動物においては、目の前の獲物だけに意識を集中させると、注意がおろそかになった背後から天敵に襲われて自分自身が食べられる可能性があります。動物においては、意識を集中させるのではなく、注意をうまく配分して居s期を分散させることが重要なのです。

一般に「集中力が高い」というのは賞賛の対象となります、トップアスリートになると、集中している時ほど周りが言えているといいます。スポーツ選手が極度の集中状態に入ることを「ゾーンに入る」といいます。ゾーンに入ると、1か所だけに集中するのではなく、全体を俯瞰でみることができるようになるそうです。スピードスケートと自転車競走でオリンピックに出場した経験を持つ橋本聖子さんも、「競技にはライバルがいるため、自分だけに集中するのではなく、ライバルの状況も全体の環境も俯瞰していた方が良いパフォーマンスができるようなる」といっているそうです。

ゾーン体験のメカニズムについては、最新の化学でも完全な説明をするのは困難ですが、少なくとも脳の一部だけの神経回路を使っているよりも、脳全体を活性化してバランスよく使えている状態ではないかと推測されています。野球では、ピッチャーがセットポジションから投げるまでの静止時間が3秒以上になると、バッターボックスの打者は集中力を維持できずにタイムを要求する傾向があります。陸上短距離のスケートも同じです。人の集中力は、極限なら数秒、ある程度の緊張感を伴う集中でもせいぜい1時間から1時間半しか持続しないことが脳科学の研究で分かっています。

脳のパフォーマンスを高めるためには、脳疲労の観点から、飽きてきたらそれ以上集中しようとせずに、休息をとって別の作業を行う方が効率的だといえます。

終業後のスポーツクラブ、土日の早朝ゴルフは危険

仕事を終えてから、スポーツクラブでトレーニングに励むビジネスパーソンもいますが、これは少なからず危険を伴う行為です。「仕事で疲れていても、運動して汗をかくとストレス発散になって疲れがリセットされる」という意見をよく耳にしますが、仕事で脳に疲労がたまっているところに、更に運動で自律神経の疲労をためたら、疲れもストレスも倍増します。疲れがリセットされたと感じるのは、前述の通り、運動することでエンドルフィンやカンナビノイドなど、脳内麻薬と呼ばれる物質が疲労感を隠すマスキング作用が働くからであり、「疲労感なき疲労」「隠れ疲労」が蓄積するだけです。これらの作用はほどなく時間と共に消滅しますが、休息を取らない限り、脳疲労はリセットされないままです。仕事の後にスポーツクラブなどで運動をする時間があるならば、むしろ早く家に帰って休息をとる方が脳疲労は改善します。

また、休日に早朝ゴルフに出かける仕事熱心なビジネスパーソンも危険です。前日、夜遅くまで残業して疲れ切った状態で早朝にゴルフ場へ向かい、ティーグラウンドに立った第1ホール、素晴らし形式の中でドライバーを振るのは気持ち良い事でしょう。しかし、ボールはフェアウェイを外れて山裾へ。左右に走りながらグリーンで息を止めてパットするとき、心拍と血圧は乱れ、自律神経の疲労はピークに達します。そして、自律神経が破綻し、心筋梗塞や脳出血を起こします。医学的には、健康を損ねる前に自らのサインを見逃さないことこそが最も重要です。

スポーツや楽器演奏の反復練習が飽きない理由

同じことを繰り返すと「飽きる」「疲れる」などのサインが現れると述べましたが、ここで、スポーツの反復練習と脳の関係について説明を加えておきます。

ゴルフやテニスのスイングのように、スポーツでは同じことを反復するトレーニングを行いますが、飽きるということは少ないでしょう。それは、反復練習が求められるスポーツの動きには、刺激やストレス、加齢によって疲れが生じにくい小脳がかかわっているからです。ゴルフやテニスの様な動きをマスターすることを、脳科学では「手続き記憶」と呼んでいます。脳に収められている記憶には「エピソード記憶」「意味記憶」、そして「手続き記憶」という3種類があります。

「エピソード記憶」とは、個人が体験したイベント(出来事)の記憶です。「テレビで錦織圭選手の活躍をみて感動した息子がテニスを始めた」という感情や時間などを含む個人的な記憶です。「意味記憶」とは、「テニスは、コート内で黄色のボールを打ち合うスポーツ」といった、ものごとの常識的な意味を現す一般的な知識・情報についての記憶を言います。「手続き記憶」とは、テニスのサーブ、自転車の乗り方、パソコンのブラインドタッチ、楽器の演奏のように、同じ体験を反復してマスターする動作のことを言い、「体で覚える記憶」とも表現します。「エピソード記憶」と「意味記憶」は大脳が、「手続き記憶」は小脳が大きな役割を果たしています。大脳にインプットされている「エピソード記憶」は加齢によって薄らいでいきます。また、認知症になると「意味記憶」も障害されるケースがあります。しかし、小脳の機能は加齢によって失われにくいという特徴があります。

反復練習を通して、一度自転車に乗れるようになったら、十数年ぶりにサドルにまたがっても倒れないで乗りこなせるでしょう。スキーを覚えたら久しぶりにゲレンデに出てもそれなりに滑ることができるものです。このように、一度小脳にインプットされた「手続き記憶」は長期間にわたって消えることは無く、無意識に毎回同じ動きができるようになります。

喫煙の習慣を持つ人が認知症になっても、意外なほど火の不始末は少ないと言われています。これは、大脳の機能が酢粉われたとしても、小脳の機能は保たれているためと考えられます。タバコに火をつけてフィルター近くまで吸い、吸い終わったら消すという一連の動作が小脳に「手続き記憶」として保存されているからです。このように、「手続き記憶」は疲れにくい小脳にインプットされているので、脳疲労に繋がらないといえます。

脳の神経細胞は新生しないため疲労が蓄積しやすい

脳疲労が蓄積すると回復が難しくなり、酸化ストレスによって脳の老化を進めることになります。そして、疲労をまねく因子のひとつに「加齢」があります。

加齢から脳疲労が起こるプロセスは、皮膚の日焼けに似ています。日光の紫外線を浴びると皮膚にダメージが及び、赤くなったり、しばらくすると黒くなったりします。日焼けが一時的なものなら、ほどなく皮膚は元の白い状態まで回復します。特に若いころは回復力が高いことが知られています。ところが、繰り返し日焼けをしていると、皮膚の細胞にダメージが蓄積していきます。大人になると皮膚の回復力も低下します。皮膚がダメージから回復しないうちに紫外線を浴びると、日焼けが一過性のものでは無くなり、回復できないシミやシワとなっていきます。このシミやシワこそ、皮膚の老化による症状です。

同様に、脳を使っていたも、睡眠などの休息を怠っていると、脳疲労が蓄積します。皮膚にシミやシワができるように、回復しないままに脳疲労が蓄積すると脳は老化し、老化した神経細胞が増えると認知機能の低下を招きます。

これまでの研究から、脳疲労は皮膚の様な体の器官の疲労よりも蓄積しやすい事が分かっています。なぜなら、古くなった細胞は細胞分裂で新陳代謝をして新たに生まれ変わりますが、成人の脳を構成する神経細胞は細胞分裂を終えた細胞です。最近の研究で、一部の神経細胞は大人になってからも新生することが分かってきましたが、大部分の神経細胞は生まれ変わる事がありません。そのため、慢性的な脳疲労は自然と脳の老化をまねくことになります。脳の急な老化を防ぎ、高齢になっても認知機能を保っておくには、毎日の生活で脳疲労をためない工夫が必要です。

疲労を放置すると生活習慣病、メタボのリスクが高まる

疲労が老化を招くと述べましたが、老化に伴う健康上の最大のリスクは「生活習慣病」です。生活習慣病にか関わる様々な研究で、「疲労を放置すると生活習慣病のリスクが高まる」ことが明らかになっています。

体は「神経系」「内分泌系」「免疫系」のメカニズムの相互の働きによって、体内環境を一定のコンディションに保とうとします。この仕組みがホメオスタシスですが、ストレスなどホメオスタシスを乱すような出来事があると、まずは神経系の自律神経が素早く反応します。神経系は素早く反応できるのが長所ですが、何日間も続けることができないため、負荷が数日も続くと自律神経失調症の様な症状を起こすことがあります。

そうなると次に対応するのは内分泌系です。内分泌系とは、ホルモンによってホメオスタシスを保つシステムです。ホルモンは体の各器官でつくられる化学物質の一種です。ホルモンは、細胞にキャッチされて作用を発揮するため、機能調整をするべき特定の細胞にピンポイントで効くというメリットがあります。神経系よりも反応スピードは遅いものの、持続性はあり、狙った所に効く確実性では内分泌系が優れています。

疲れやストレスが長期化すると、脳からの指令で腎臓の隣にある副腎皮質という機関から「ステロイドホルモン」が分泌されいます。ステロイドホルモンの役割は、簡単にいうと「ホメオスタシスを乱す勢力への無駄なていこうをやめて、なすがままに任せること」になります。長きにわたる外的刺激に無理に逆らおうとするとエネルギーを消費するため、疲労が深刻化します。そこで人のカラダは、ステロイドホルモンをお分泌してエネルギーを節約しているのです。いずれ節約したエネルギーを用いて、状況が変わってきたときに速やかにホメオスタシスを回復させるのが狙いです。

ただし、このステロイドホルモンは大量に分泌されると血管を老化させて動脈硬化のリスクを高めるなど、生活習慣病の引き金となってしまいます。またステロイドホルモンは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効き目が悪くなる「インスリン抵抗性」を引き起こし、高血糖や肥満をもたらします。高血糖、肥満を放置していると、糖尿病、高血圧、脂質異常などの生活習慣病、また、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群。メタボ)にかかりやすくなるのは明白です。

ホメオスタシスの変調に内分泌系で対処できなくなると、いよいよ最後の砦ともいえる免疫系がホメオスタシスを保つ主役となります。免疫系とは、血液中の白血球を中心とするメカニズムであり、外敵を見つけて攻撃する働きを持っています。

がんの目を見つけて摘み取るのは免疫系の役割です。人間で半毎日1兆個の細胞が死んで、1兆個の細胞が新たに生まれる新陳代謝が休みなく行われています。新たに生まれる1兆個の細胞には、およそ5000個のがん細胞が含まれていますが、免疫系はそうしたがん細胞を外敵としてとらえ、攻撃してがんが進行しないように人のカラダを守ろうと働きます。疲労が慢性化すると免疫系が疲弊し、がんに対する防衛力もダウンしてしまいます。また、ステロイドホルモンには、免疫力を下げる働きもあります。日本人の三大死因は「がん(悪性新生物)」、心筋梗塞などの「心疾患」、脳梗塞、脳血栓などの「脳血管疾患」ですが齢者に多い「肺炎」をのぞく)、疲労を放置するのそのいずれのリスクも高くなる恐れがあるのです

このように、私たちが感じる疲れがそのほとんどが脳の疲れによるものであるとみてきました。しっかりと休息をとって、また、休むことなく働き続けている自律神経の疲労回復にも努めて行きたいものです。ヨガは自律神経の回復にも、また緩やかな運動により、睡眠の質が向上することが分かっています。ヨガと自律神経の関係についてご興味のある方は下に詳しく記載がございます。オンザショアのレッスンで、脳と自律神経の疲れをとってゆきましょう。

立川ヨガ 立川エリア唯一の溶岩ホットヨガスタジオ「オンザショア」

| 【監修者】 | 宮川涼 |

| プロフィール | 早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。 |